今回取り上げるのは、LenovoのデスクトップPC「H30」(90BJ002MJP)だ。これは2015年発売の製品で、プロセッサにAMDのAPU E1-6010を採用し、メモリは4GB、ストレージは500GBのHDD(7,200rpm)、OSはWindows 8.1 Updateというスペックである。CPUはCeleronではないもののほぼ「低スペック3点セット」のPCである。

筆者は中古品店を巡り、そのままでは動かないものの、(はんだごてまでは使わなくてもいい程度の)メンテナンスをすれば復活させられそうな「マイルドジャンク品」を買って、復活させる活動をしている。これを「保護猫活動」になぞらえて「保護デバイス活動」と呼んでいる。

店頭価格2,530円(税込)のところ、「50% OFF」の札が付けられ、半額の1,265円(税込)で購入できた。

とりあえず分解してみた

状態の確認と、メンテナンスの方法を検討するため、とりあえず分解してみる。

ネジからしておかしい

この機種では、ネジ2本を外すことで筐体の蓋を開けられるが、そのうち1本が緩い。最初は、ネジ穴が潰れてしまっているのかと思ったが、よく見てみるとネジのピッチが間違っていた(インチネジを取り付けるべきところにミリネジが使われていた)。前の持ち主が、売る際に適当にネジを付けたのだろうか。

そこで、手持ちの手回しできるインチネジに取り替えたところ、2本とも正常に締めることができた。ネジ穴は潰れていなかったようだ。

当たりジャンク?

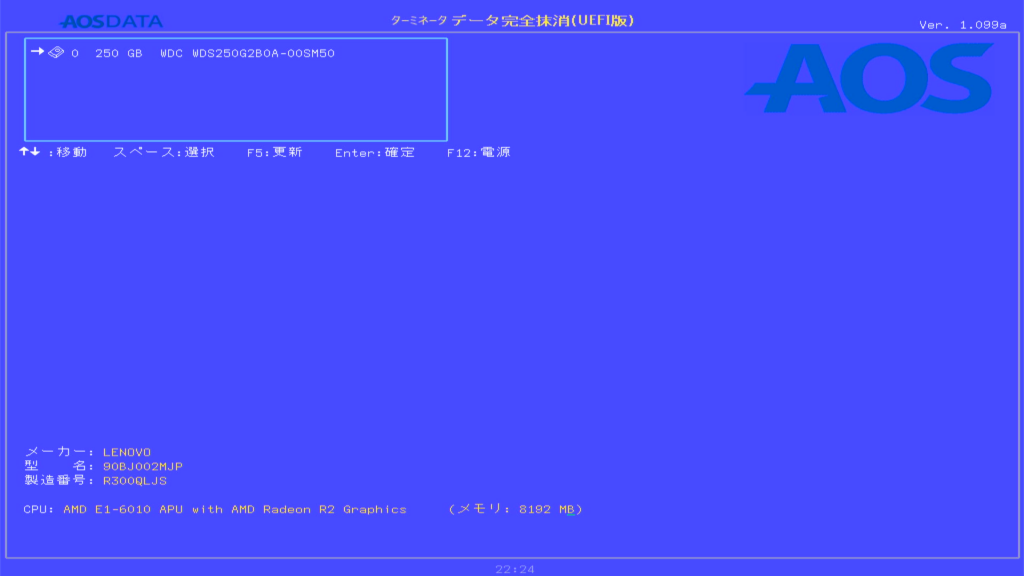

さて、筐体の蓋を開けてスペックを確認してみると、値札には4GBとあったメモリが実際には、8GB(デスクトップ用のPC3L-12800×2枚)、500GBのHDDのはずのストレージは250GBのSSD(2.5インチ SATA)だった。

メモリは、銘柄の違うものが2枚取り付けけられていたので、前オーナーが増設したのだろう。

ストレージは、2.5インチのSATA SSDが筐体に全く固定されず、ケーブルに接続されただけの状態で付いていた。SSDなので振動には強いとはいえ、よい状態とは言えないので、これは改善が必要だ。

とはいえ、2025年3月時点では、250GBのSSD(2.5インチSATA)単体でも中古でも1,265円では買えないだろう(中古品で2千円台後半が相場)から、これはお得だったと思う。

ノートPCのような作りのデスクトップPC

この機種は、見た目のフォームファクタこそデスクトップPCではあるが、電源装置が筐体内になく、ノートPCのようにACアダプタで電力を供給する仕様になっている。そのため本個体は、ストレージがHDDからSSDに換装されていたこともあいまって、「見た目の割にはずいぶん(重量が)軽い」PCとなっている。実際に測ってみると、約3.9kgだった。(カタログスペックでは、約4.5kg)

ACアダプタの端子の形状はLenovoやNECのノートパソコンで使われているのと同じ平形のものになっている。筐体の銘板によると、20V/3.25Aが定格のようだ。ACアダプタの端子もマザーボードに直付けになっているあたり、同社のノートパソコンと設計を共通化しているのかもしれない。

今回は、ACアダプタなしの状態で入手したため、代わりに直流安定化電源装置とDCジャックセットを使用した。

また、マザーボード上に無線LANカード用と思われる、Mini PCI-Expressスロットが付いているのもノートパソコンのような仕様だ。これは後ほど試してみたい。

BIOS画面に入れない

今回の個体は、ストレージ有り・OS無し、という状態で「保護」(購入)してきたので、いつものように別途用意したUSBメモリから起動しようとしたのだが、なぜかどうやってもストレージ消去ソフト「ターミネータ データ完全抹消」の画面が起動してしまう。

いろいろ試した結果、この機種の場合、F1キーでBIOS画面に入れることが分かった。この後のOSインストール作業に備えて、ブートシーケンスを変更してUSBメモリから起動するようにした。

M.2 SATA SSDをPCI Expressスロットに取り付ける

本機には、PCI Expressのスロットも2つあり(この辺はデスクトップ機の造りである)、筐体にもロープロファイルのスロット穴がある。

そして、それとは無関係に、筆者の手元には、M.2 SATAの128GBのSSDが1つ余っている。

そこで、もともと付いていた250GBのSSDは温存して、この2つ(PCI ExpressスロットとM.2 SSD)を有効活用できないだろうかと考えて、「M.2 NVMe SSD変換PCIeカード SATAコンボ」(アイネックスのAIF-09)というものを追加で用意した。

これは、M.2のSSD(SATAまたはNVMe)をPCI Expressスロットで利用できるようにするもので、使う当てのないM.2 SSDとPCI Expressスロットの両方を活用できるという(筆者にとっては)優れものの(と言うか、都合の良い)パーツだ。

ただ、SATAのSSDを使用する場合は、マザーボードとの接続に結局SATAケーブルが必要なところをみると、PCI Expressスロットは単なる電源(および設置スペース)として使っているだけのようだ。そのため、搭載できるドライブ数が増えるわけでもなく、技術的には「5インチベイ用の小物入れ」とたいしてレベルが変わらない気もするが、今回の場合はそれでいいのだ。

無線LANに対応させる

続いて、先ほども述べたように、本機のマザーボードには、主にノートパソコンに付いている、PCI-Expressスロットも搭載されている。そのため、無線LANカードを取り付けることができる。

Lenovo製PCは無線LANカードを選ぶ

一方で、Lenovo製やHP製のPCでは、起動時に、搭載されている無線LANカードが純正品と同型かをBIOSがチェックして、そうでない場合は起動できないようになっていることが知られている。

とりあえず、手元にある何枚かの無線LANカードを挿してみて、起動できるか試してみた。

すると、IntelのCentrino Advanced-N 6205は、チェックを通過し起動できた。Windows 10でも認識された。

アンテナを取り付ける

無線LANカードは認識されたものの、アンテナを取り付けないと安定して通信ができない。しかし、本機の筐体にはアンテナは搭載されていないので、別途用意して取り付ける必要がある。

先述の通り、本機にはPCI Expressのロープロファイルスロットが2つあり、SSDの取り付けに使用してもまだ1つスロット穴が空いているため、ここに取り付けるタイプのWi-Fi用アンテナを用意した。

アンテナ端子には種類がある

今回、筆者も実際にやってみて初めて知ったのだが、無線LANカードに接続するアンテナ端子には種類がある。

本機のように比較的古い製品に付いているMini PCI-Expressスロット用カードのアンテナ端子は、U.FLと呼ばれる。

それに対して、比較的新しいM.2(NGFF)スロット用カードのアンテナ端子は、MHF4と呼ばれるもので、U.FLより一回り小さい。

形は似ているが、両者に互換性はなく、タイプを間違えると接続できないし、無理にはめこもうとすると端子を破損してしまうので注意していただきたい。

CINEBENCH R23で計測

いつものようにCINEBENCH R23でCPUの性能を測定してみた。

結果は、Multiが262、Singleが150だった。これは、Celeron 900(2009年)よりは高く、Celeron B730(2012年)よりは低い。本機は、2015年の製品なので、当時としてもかなり低スペックだったと言える。当時の広告でも性能ではなく、コストパフォーマンスの高さを謳っていただけのことはある。

以前の記事では、CPUやメモリが低スペックでもストレージをSSDにすれば、Windows 10はそこそこ動くことを紹介したが、この機種の場合、メモリが8GB、ストレージがSSDでも、Windows 10の起動にもたつく感じだった。ここまでCPUの性能が低いと、さすがにそれがボトルネックとなるようだ。

何に使うか

メンテナンスをひと通り終えたものの、それでもスペックが低すぎて使い道があまり思いつかないのだが、グラフィックスは4K解像度に対応しているので、4Kディスプレイに接続して、YouTubeなどのネット動画の視聴用に使おうかと思っている。

動画

記事の内容を動画にしましたのでぜひご覧ください。